Mes propos ont été recueillis par Françoise Pannetier, directrice de la Médiathèque d’Enghiens. Il date de 2010, mais ce dont il parle, passé, présent, et ce qui alors n'était encore que futur, demeure.

Notre entretien est mené à un double propos. Tout d’abord, autour du livre Mère Méditerranée dans laquelle c’est toute la géographie de mon existence intime qui se dessine. Et puis, il s’agit d’un regard rétrospectif sur les cinquante années de cet itinéraire.

En guise d’autoportrait, je vous renvoie également aux expositions (Atelier 7 et Regards) qui se sont organisées pour mes 50 ans.

La Méditerranée vous apparaît pour la première fois, vous souvenez-vous de ce moment ?

Non car elle est dans mon corps, elle est mon sang. Elle a bercé mon enfance, a été le théâtre de mon adolescence. Dans ma famille, il n'a été question que de migrations par mer, de Gênes à la Sardaigne puis à l'Algérie du côté maternel, d'une probable Espagne et de Malte à la Sicile puis à la Tunisie du côté paternel. Je suis né sur une rive, l'algérienne, ai grandi sur une autre, la catalane, avant de découvrir, à vingt ans, celles de mes ancêtres. A la même époque, j'ai eu la révélation d'un livre qui me parlait d'eux, de moi, Mère Méditerranée de Dominique Fernandez, paru en 1965. Sans imaginer un instant qu'un jour j'illustrerais la réédition, 35 ans après, de cet ouvrage de référence.

De l'architecte au photographe, que s'est-il produit ?

Même si ma première image, à dix-huit ans, est celle d'une vague — je restais fasciné par la répétition de l'éphémère instant où elle s'écrête, et j'ai voulu le fixer — c'est en déchiffrant l'architecture que je suis devenu photographe. La coupole de Santa Maria dei Fiori à Florence, par Filippo Brunelleschi, le maître de mes premiers regards, le Panthéon de Rome puis le Parthénon d'Athènes, les citernes de Délos puis les minarets d'Istanbul, les temples de Ségeste et d'Abou Simbel, l'église du Thoronet enfin. La photographie, selon l'étymologie, reste avant tout une écriture, qui compose avec la lumière (phôs en grec).

Vous interrogez souvent le passé le plus lointain. Pourquoi ?

À onze ans, je dessinais d'imagination les vestiges de Persépolis — probablement marqué par les images des grandes fêtes du Ve millénaire organisées par le shah d'Iran — à quinze, je reproduisais au lavis les arbres des tableaux romains de Nicolas Poussin, Claude Lorrain et Hubert Robert, dans lesquels la ruine est omniprésente.

Adolescent, j'avais l'âme d'un archéologue, et je l'ai gardée d'une certaine façon. J'ai voulu être architecte après avoir lu, à seize ans, Les Pierres Sauvages de Fernand Pouillon, journal imaginaire du maître d'œuvre de l'abbaye cistercienne du Thoronet mais les chapitres qui auront le plus marqué ma formation restent ceux que Christian Norberg Schultz, dans La signification de l'architecture occidentale, consacre à l'Antiquité.

Au cours de mes voyages d'initiation, j'ai vite compris, à l'aune de mes bonheurs au cœur des ruines, que les pierres — et surtout celles qu'on dit vieilles ou mortes — étaient vivantes pour moi. Et je n'ai de cesse de vouloir les déchiffrer, comme par exemple à Cyrène en Lybie où, sur une base renversée de statue, figurent des inscriptions en grec et en latin qui associent les empereurs Trajan et Hadrien, grands constructeurs.

De la passion pour l'Antiquité à la quête du baroque, quels liens faites-vous ?

L'Antiquité est notre mémoire, elle raconte nos histoires, les passions et les conquêtes de l'homme, si souvent vaines. Les ruines en sont le palimpseste.

Je me préparais à une coopération militaire en Égypte, trop avide d'entretenir ma passion pour cette civilisation antique, quand j'ai eu la révélation du baroque. Non que je ne le connaissais pas mais j'en fis alors, pour la première fois, « l'expérience sensible ». C'était en terre de Contre-Réforme, en 1982, dans l'église de pèlerinage de Vierzehnheiligen. Tant de dynamique dans les formes, de puissance dans les images, de jaillissement dans la lumière ont réorienté mon destin. Je reçus de plein fouet les effets du Concile de Trente, dont la politique s'est construite sur le pouvoir de l'iconographie. Deux ans plus tard, nous publions avec Dominique Fernandez Le banquet des anges, voyage dans l'Europe baroque de Rome à Prague. Je n'étais plus architecte, j'étais bel et bien devenu photographe.

C'est ce parcours qui me rend si proche l'œuvre de Giovanni Battista Piranèse, architecte qui n'a jamais construit mais qui s'est fait le chantre de l'Antiquité autant que de la Rome de son temps, la Rome baroque pour nous désormais.

Il s'est imposé comme mon vrai maître, voire le guide de mon imaginaire. Une certitude le jour où, dix ans après ma rencontre avec un cheval noir dans les ruines baroques d'un village sicilien détruit par un tremblement de terre, j'ai découvert un dessin où il fixait, entre ombre et lumière, le galop d'une monture dans une rue de Pompéi...

Le voyage, inhérent à votre démarche, jusqu'au périple du bassin méditerranéen, est-il primordial dans votre vie ?

Mes plus belles vacances, je les ai passées avec mes parents en Espagne et au Maroc. Dès l'âge de dix-neuf ans, j'ai voulu voyager. Entre 1979 et 1981, j'ai découvert l'Italie puis la Grèce, la Turquie puis la Sicile, l'Égypte enfin.

Je n'ai aucunes racines, n'ai jamais eu de maison de famille. Mon seul héritage est fait de récits, liés au souvenir et à la lumière.

Je viens juste d'avoir cinquante ans et j'ai achevé en 2008 mon « itinerrance » méditerranéenne en Algérie, le pays où je suis né. Une boucle bouclée ? Peut-être, mais avant tout l'achèvement des fondations d'un imaginaire, nourri de résonances qui éclairent les étapes d'un périple devenu pèlerinage.

Depuis vingt-cinq ans désormais, je parcours le monde arabe, l'Amérique du Sud et l'Inde, qui m'offrent d'indispensables bonheurs et énergies. J'ai été bouleversé par la découverte de l'Éthiopie et je chemine doucement vers les horizons asiatiques — Birmanie, Cambodge, Indonésie. Je rêve de connaître le Vietnam et le Laos, le Japon surtout, car je suis pétri de sa littérature classique et de son cinéma.

Les destinations ont toujours un sens pour moi, la curiosité d'un ailleurs ne suffit pas. Autant mon voyage en Iran de 2009 devait combler mes plus grandes et anciennes espérances, autant je pressens que je ne retournerai pas aux États-Unis (exception faite de New York qui me fascine toujours) ou ne connaîtrai pas le Canada, par exemple.

Certaines permanences caractérisent votre œuvre, comme la révélation par la lumière, l'importance donnée au détail, l'art de la mise en scène. Quels rôles leur attribuez-vous ?

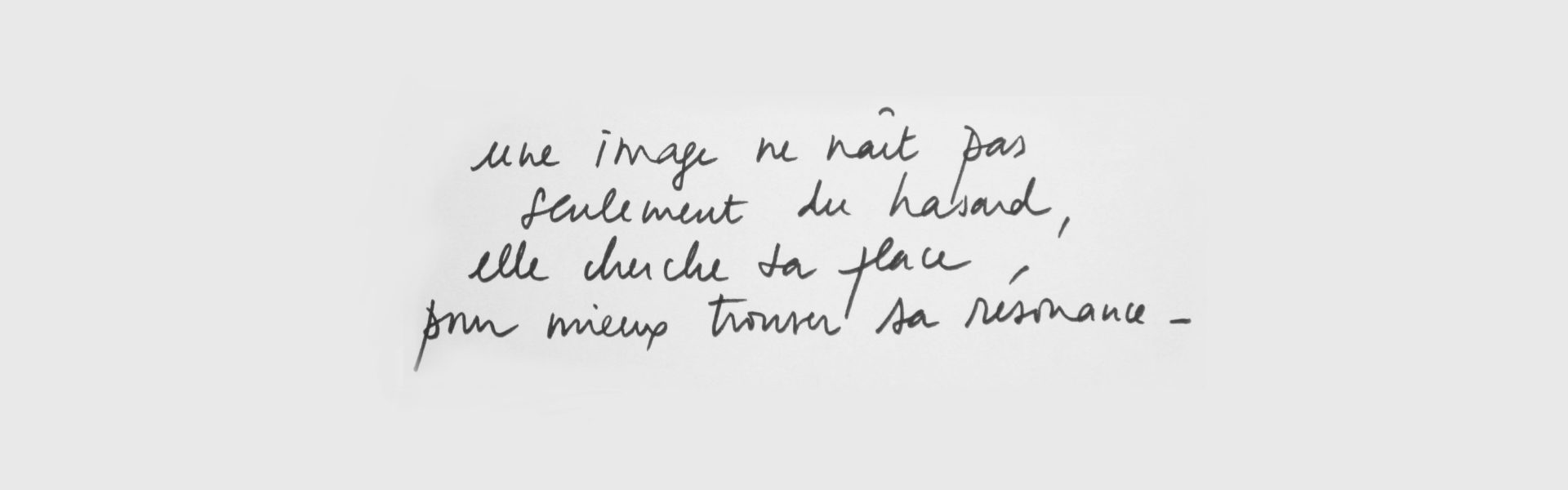

Je construis chaque image avec la conscience de l'acte photographique, mais je ne peux

écrire avec la lumière sans l'ombre. Elle est l'encre des visions qui ponctuent les errances

guidées par le soleil. C'est elle qui sculpte les espaces des médinas et des palmeraies, les cours des mosquées et les reflets des canaux. C'est l'ombre toujours qui découpe, à l'équinoxe ou au solstice, les rayons taillés dans la pierre du temple d'Abou Simbel ou chargés d'encens dans l'abbaye de Ganagobie. Et dessine les flammes des bougies qui vibrent dans les nefs sévillanes habitées pendant la semaine sainte.

J'ai appris le cadrage en observant la peinture, et j'ai achevé mes études d'architecture en vue d'être scénographe. Je suis diplômé avec une étude sur le rôle des architectes baroques au théâtre, et sur les effets de la perspective dans les décors illusoires.

Ce travail m'a fait comprendre la différence entre les compositions naturelles et les mises en scène symboliques. Les images auxquelles je reste attaché sont les plus « mystérieuses ». Elles visent à souligner, dans notre époque où règne le virtuel, la frontière entre le possible et l'artifice, le visible et l'invisible.

Avez-vous d'autres perspectives de sujets artistiques ?

Nous sommes en pleine révolution de la photographie numérique. J'ai longtemps résisté de peur qu'elle ne change mon regard. Mais la technique a toujours été pour moi un moyen, jamais une fin. Je fais donc, en couleur, du numérique comme de l'argentique et reste fidèle à mes chers négatifs en noir et blanc.

Les thèmes qui me passionnent sont inépuisables, mais je pressens que je m'attacherai toujours plus à l'art sacré. Je reste marqué par mes expériences de pèlerinages éthiopiens (Gondar, Lalibela, Sheikh Hussein), les rituels indiens ou indonésiens, les syncrétismes latino-américains, l'accueil qui m'est fait dans les confréries soufies du sud Algérien.

La vie prend toujours plus le dessus même si, dans le prochain livre à paraître à l'Imprimerie Nationale, sur Naples, je persiste, comme dans le Sicile, à chercher l'intemporalité. Mon travail n'exclut pas la présence humaine. Je peux attendre des heures que la personne « juste » entre dans le décor, et donne à un espace toute sa dimension, tout son sens. Quant au portrait, qui a toujours été une contrainte pour moi, il exprime un défi que j'aime à relever : inciter le sujet à livrer son essence, et parvenir à la capter.

Dans le champ protéiforme de l'art contemporain, quelle empreinte aimeriez-vous que laisse votre production photographique ?

Celle d'un classique ! Loin de toute classification, de tout combat entre anciens et modernes, de toute provocation, laisser le sentiment d'une expression avant tout sensible, et qui s'est construite sur les bases d'une exigence absolue envers soi. Au-delà de mon écriture objective — manie du cadrage, obsession de la lumière et de la matière — je pense que mon travail vise à la métaphore. L'image de mon aube solitaire sur la Sainte Montagne, avec l'ombre trinitaire du Mont Athos qui se projette sur la mer, en serait la preuve.

Menu

La Méditerranée vous apparaît pour la première fois, vous souvenez-vous de ce moment ?

De l'architecte au photographe, que s'est-il produit ?

Vous interrogez souvent le passé le plus lointain. Pourquoi ?

De la passion pour l'Antiquité à la quête du baroque, quels liens faites-vous ?